- Meyer-Denkmann, Gertrud: Struktur und Praxis Neuer Musik im Unterricht. Universal Edition, Wien 1972.

- Ritzel, Fred: "Dieser freche Blödsinn wird seit Jahren in den Schulen geduldet" - Über Improvisation in der Musikpädagogik. In: Improvisation und neue Musik, hg. Von Rainer Brinkmann. Schott, Mainz 1979.

- Schaarschmidt, Helmut: Die instrumentale Gruppenimprovisation. Bosse, Regensburg 1981.

- Friedemann, Lilli: Einstiege in neue Klangbereiche durch Gruppenimprovisation. Universal-Edition, Wien 1973.

- Schaper, Heinz-Christian: Ludus vocalis: Konzepte zur Gruppenimprovisation. Universal-Edition, Wien 1974.

- Wiedemann, Herbert: Klavierspiel und das rechte Gehirn : neue Erkenntnisse der Gehirnforschung als Grundlage einer Klavierdidaktik für erwachsene Anfänger. Bosse Verlag, Kassel 1994.

- Wiedemann, Herbert und Ignatzek, Klaus: Jazz Klavier Blues : ein systematischer Weg zur Jazzinterpretation von Anfang an.ConBrio, Regensburg 1997.

- Wiedemann, Herbert: Meditatives Klavierspiel : Horchen, Spielen, Improvisieren. Musikedition Nepomuk, Aarau 1991.

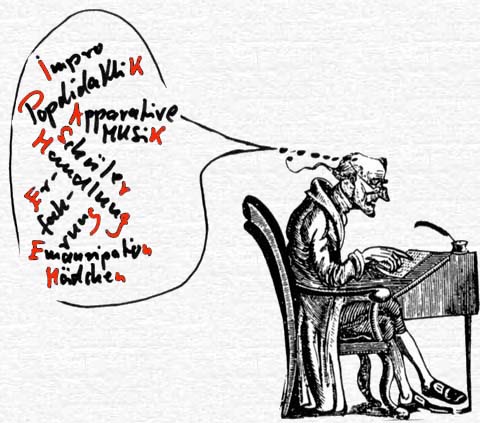

Musikdidaktische Konzeptionen made in Oldenburg 1974-2004

Was ist ein "innovatives" Musikdidaktische Konzept?

- Ein theoretisch ausformuliertes didaktisches Konzept, das eigenständig ist (also nicht einfach eine Übernahme eines Konzepts von dritter Seite), muss vorhanden sein,

- eine kontrollierte (evaluierte, wissenschaftliche) Erprobung des Konzepts im Sinne eines empirischen „Beweises“ der Gültigkeit der Theorie wurde durchgeführt und das entsprechende "Design" publiziert,

- eine praktische Umsetzung des Konzepts, in der Regel in Form von konkreten Praxismodellen, Unterrichtseinheiten, Lehrbüchern oder Kapiteln in Lehrbüchern. wurde entwickelt und publiziert.

Zur Downloadseite der Arbeitsblätter

Nicht alle der unten angeführten Publikationen erfüllen diese Kriterien. Oft gehört eine Publikation in einen größeren Zusammenhang, dessen Publikationen zusammengenommen dann die Kriterien erfüllen.

Handlungsorientiert-emanzipatorische Musikdidaktik: Improvisation zwischen individueller Emanzipation und Unterrichtsmethodik

Anfang 1970er. Gruppenimprovisation auf Avantgarde-Basis (Meyer-Denkmann)

Prozesse der Avantgardemusik (offene Form, Interaktion, grafische Notation) werden auf Pädagogik übertragen.

Gruppenimprovisation als Selbsterfahrung (Friedemann) oder Musizierkonzept (Schaarschmidt)

Anfang 1990er. Improvisation im Klavierunterricht für Erwachsene (Wiedemann, Ignatzek)

Dissertation Wiedemann: Modelle für Klavierunterricht mittels Gehirnhälften-Argumentation.

Die Auditive Wahrnehmungserziehung

1970er. Auditive Wahrnehmungserziehung - anstelle "(Kunst)Werken" soll "alles Hörbare" thematisiert werden (Frisius, Günther)

Der Begriff "Musik" wird ersetzt durch "Auditive Kommunikation", "hören" wird als "Kommunikation" aufgefasst (Günther, Stroh)

1990er. Die Auditive Wahrnehmungserziehung wird als Soundscape und Akustikökologie wieder aufgegriffen (Münch, Stroh).

Parallelerscheinung ist der Anfang der Soundscapebewegung (Schafer).

- Frisius, Rudolf: Musikunterricht als auditive Wahrnehmungserziehung. In: Musik in Schule und Gesellschaft, hg. Von Egon Kraus. Schott, Mainz 1972. (Vortrag Bundesschulmusikwoche.) - Arbeitsgemeinschaft Curriculum Musik (Frisius, Rudolf u.a.): Sequenzen. Musik Sekundarstufe I. Lehrerband. Klett, Stuttgart 1972.

- Jank, Werner: "Auditive Wahrnehmungserziehung". In: Einführung in Didaktische Modelle des Musikunterrichts. Scriptum, Oldenburg SS 1986. Teil 7. Neuauflage Ende 2004 (Vorabdruck über Stroh).

- Stroh, Wolfgang Martin: "Kommunikative Tätigkeit" als Prinzip und Thema des Musikunterrichts. In: Zeitschrift für Musikpädagogik Heft 8, S. 29-35. Verlag: Bosse, Regensburg 1979

- Stroh, Wolfgang Martin: Kommunikation, musikalische. In: Enzyklopädie der Erziehungswissenschaften, Band 1: Theorie und Grundbegriffe, hg. von Dieter Lenzen und Klaus Mollenhauer, S. 463-467. Verlag: Klett, Stuttgart 1983.

- Schafer, Murray: Schule des Hörens. Universal-Edition, Wien 1972

- Stroh, Wolfgang Martin: "Soundscapebewegung und die Auditive Wahrnehmungserziehung" - zum 75. Geburtstag von Ulrich Günther (www.uni-oldenburg.de/musik/texte/soundscape/ soundscape.htm)

- Münch, Thomas und Stroh, Wolfgang Martin: Soundscape in der Schule. In: Musikunterricht heute, Band 4, hg. von Jürgen Terhag. Lugert-Verlag Oldershausen 2001, S. 176-186.

- Münch, Thomas: Klang-Postkarten aus der Nachbarschaft. Vorschläge zur Konzeption einer Unterrichtseinheit, in deren Verlauf SchülerInnen eine Collage aus Alltagsklängen komponieren In: Musik in der Schule 2/2000. Seite 14-20.

- Ritzel, Fred und Stroh, Wolfgang Martin (Hg.): Musikpädagogische Konzeptionen und Schulalltag. Versuch einer kritischen Bilanz der 70er Jahre.Universität Noetzel-Verlag, Wilhelmshaven 1984. Ausschnittsweise:

Von der Didaktik der Apparativen Musikpraxis zur medienpädagogischen Musikdidaktik

Seit 1974. Apparative Musikpraxis (Knolle), später Medienmusikpraxis (Micklisch)

Handlungsorientierte Auseinandersetzung mit Medien. Ende 1980er Fortführung als Experimentelle Didaktik (Stroh).

"Musik und Technik" bisher ausschließlich kritisch-reflexiv. Zum Beispiel Bundesschulmusikwochen.

2004. "Medienkompetenz" (Eichert, Münch, Stroh)

2000er. Kompetenzdiskussion als Reaktion auf den technisch verkürzten Umgang mit Musikmedien.

- Knolle, Niels (1976): Zur Konzeption der musikpraktischen Ausbildung im technisch-apparativen Bereich. - In: Günther Noll (Hrsg.): Musikpädagogik in der Studienreform. Forschung in der Musikerziehung. Mainz: Schott 1976. S. 142 - 148. - 3 Knolle, Niels und Ritzel, Fred (1976): Probleme der berufsbezogenen musikpraktischen Ausbildung an der Universität Oldenburg. In: Forschung in der Musikerziehung 1976.

- Meyer-Denkmann, Gertrud: Kassettenrekorderspiele und Tonbandproduktionen. Bosse, Regensburg 1984.

- Knolle, Niels: Ist MIDI maxi? Thesen zum Umgang mit Neuen Technologien im Musikunterricht. - Universität Oldenburg. Zentrum für pädagogische Berufspraxis. Heft 11, Oldenburg 1987.

- Knolle, Niels: Neue Musiktechnologien und Musikunterricht. Informationen und Materialien zum computergestützten Musikmachen. Universität Oldenburg. Zentrum für pädagogische Berufspraxis. Heft 121, Oldenburg 1991.

- Knolle, Niels und Janssen, Herma: WICK BLAU oder: Computergestützte Vertonung eines Videos im Musikunterricht. Medienpaket mit Broschüre, Video und Diskette. Musiklabor Berlin, Berlin 1991.

- Knolle, Niels: Technische Mittler im Musikunterricht. Zur Bedeutung der Technischen Mittler für die Konsumtion, Distribution und Produktion von Musik als Problemfeld des Musikunterrichts. In: HiFi-Stereophonie 12/1975. Seite 1348 - 1352.

- Knolle, Niels: HUMAN Out und MIDI In? - Anmerkungen zur Subjektseite der Computerisierung des Musikmachens. In: Bernd Enders (Hg.): Neue Musiktechnologie. Vorträge und Berichte vom KlangArt-Kongreß 1991. Schott, Mainz 1993. Seite 384 - 401.

- Schläbitz, Norbert: Der diskrete Charme der neuen Medien : digitale Musik im medientheoretischen Kontext und deren musikpädagogische Wertung. Wißner, Augsburg 1997.

- Stroh, Wolfgang Martin : Midi-Experimente und Algorithmisches Komponieren, Band 2. Programme und Projekte für den Musikunterricht und die Musikpraxis (= midi-pädagogische Schriftenreihe Band 6). 154 Seiten + Diskette. Verlag: musiklabor Berlin, Berlin 1991.

- Stroh, Wolfgang Martin : Midi-Experimente und Algorithmisches Komponieren, Band 1. Programme und Projekte für den Musikunterricht und die Musikpraxis (= midi-pädagogische Schriftenreihe Band 3). 146 Seiten + Diskette. Verlag: musiklabor Berlin, Berlin 1990.

- Stroh, Wolfgang Martin Musikpädagogische Maßnahmen gegen den Fetischcharakter des Computers. Zum Konzept des algorithmischen Komponierens. In: Musikpädagogische Forschung, Band 16, hg. von Georg Maas. Verlag Die Blaue Eule, Essen 1995. Seite 60-68.

- Münch, Thomas und Bommersheim, Ute: Ohren auf bei der Videoarbeit! In: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.). Videoculture. Videoarbeit, interkulturelle Kommunikation, Schule. Auer-Verlag, oO 2001.Seite 38-44.

- Münch, Thomas und Bommersheim, Ute: Musik-Klicks. Musikorientierte Jugendliche im Internet. In: Fromm, Martin, Haase, Frank & Schlottke (Hrsg.), Inszenierte Wirklichkeiten. Nomos, Baden-Baden 2000, Seite 61-82. [Oldenburger Forschungsprojekt.]

- Eichert, Randolph und Stroh, Wolfgang Martin: Medienkompetenz in der musikpädagogischen Praxis. In: Musikpädagogische Forschung sberichte, Band 9: Vom Kinderzimmer bis zum Internet. Wißner, Augsburg 2004, S. 36-65. (www.uni-oldenburg.de/medienkompetenz.)

- troh, Wolfgang Martin Medienkompetenz als musikpädagogisches Leitbild? In: Praxis des Musikunterrichts. Die Grünen Hefte 72, 2002, S. 42-47. (Siehe auch Online-Forschungsbericht www.uni-oldenburg.de/medienkompetenz.) [Oldenburger DFG-Projekt.]

- Boehnke, Klaus, Hoffmann, Dagmar, Münch, Thomas & Güffens, Friederike: Radiohören als Entwicklungschance? Zum Umgang ostdeutscher Jugendlicher mit einem alltäglichen Medium. In: Zeitschrift für pädagogik, Beiheft 37/1997. Seite 53-71. [Oldneburger Forschungsprojekt.]

Schülerorientierung methodisch (lerntheoretische Musikdidaktik) - Schülerorientierung inhaltlich (Popmusikdidaktik)

Schülerorientierung: Progressive Komponenten von Rockmusik verstärken statt negative abwehren. Methodische Konsequenz: Musikmachen mit der Klasse.

Initialzündung des Instituts für Didaktik der populären Musik (Schütz, Lugert).

"Mehr Schülerorientierung" methodisch (Günther, Ott, Ritzel) - Musikmachen im Klassenverband

Neu an einem als "Musikunterricht" überschrieben Werk ist das "mehr" von Schülerorientierung. - Pop- und andere Musik auch mit der Klasse machbar, nicht nur Spielkonzepte oder Liedersingen. (Schütz)

Alle Arten von "ein wenig" Schülerorientierung.

Schülerorientierung inhaltlich: Popmusikdidaktik (Knolle, Schütz)

Orientierung den Schülern erfordert die "produktive" musikdidaktische Reaktion auf Popmusik

Kritische Popmusikdidaktik konzentriert sich auf Hören und Analysieren. Rauhe u.a.

- Günther, Ulrich und Hermann J. Kaiser: "Der Schüler, der findet gar nicht statt". Musikpädagogik auf dem Prüfungstand. In: Kaiser, Hermann J.: Musik in der Schule? Schöningh, Paderborn 1982. S. 42-87.

- Günther, Ulrich, Ott, Thomas, Ritzel, Fred: Musikunterricht 1-6. Beltz, Weinheim und Basel 1982.

- Günther, Ulrich, Ott, Thomas, Ritzel, Fred: Musikunterricht 5-11. Beltz, Weinheim und Basel 1983.

- Günther, Ulrich und Ott, Thomas: Musikmachen im Klassenunterricht. Möseler, Wolfenbüttel und Zürich 1984.

- Knolle, Niels (1975): Popmusik: Unterrichtsgegenstand oder Erfahrungsbereich der Schüler? In: Forschung in der Musikerziehung 1975. (Bericht über Zwischenergebnisse der AG-Unterrichtsforschung Oldenburg.) - Knolle, Niels: Populäre Musik in Freizeit und Schule. Dissertation, Oldenburg 1979. (Gibt es als pdf zum Download unter Uni Magdeburg/Knolle.)

- Jank, Werner und Meyer, Hilbert und Ott, Thomas: Zur Person des Lehrers im Musikunterricht. Methodologische Probleme und Perspektiven zu einem Konzept offenen Musikunterrichts. In: Musikpädagogische Forschung Band 7: Unterrichtsforschung. Laaber-Verlag, Laaber 1986. Seite 87-131.

- Heimann, Walter: Einstellung und Einstellungsänderung im Musikunterricht. Zur Frage der Werturteilsfreiheit in der Musikpädagogik. In: Forschung in der Musikerziehung, Band "Motivationsforschung in der Musikpädagogik". Schott, Mainz 1979, Seite 50-69.

- Meidel, Eva: Der Aspekt der Schülerorientierung in Konzeptionen der Musikdidaktik seit 1945. Lang, Frankfurt/Main 2002.

- Rauhe, Hermann: Kulturindustrielle Sozialisierung durch Musik und ihre pädagogischen Konsequenzen. In: Neue Ansätze im Musikunterricht, hg. Von Hans Rectanus. Klett, Stuttgart 1972. Seite 5-51.

- Schütz, Volker: Rockmusik - Eine Herausforderung für Schüler und Lehrer. Isensee, Oldenburg 1982. (Dissertation Oldenburg.) - Schütz, Volker: Musikmachen - Versuch einer didaktischen Revision. In: Aspekte gegenwärtiger Musikpädagogik. Ein Fach im Umbruch, hg. Von Wulf Dieter Lugert und Volker Schütz. Metzler, Stuttgart 1991. Seite 182-203.

- 4 Schütz, Volker: Zur Methodik rockmusikalischen Musizierens im Klassenverband. Teil 1, in: MuB 1981. Heft 7-8. S. 464 - 469; Teil 2, in: MuB 1981. Heft 9. S. 553 - 566; Teil 3, in: MuB 1981. Heft 10. S. 62- 630

- 4 Vulliamy, Graham (Hg.): Pop music in school. University Press Cambridge, Cambridge 1976.

Von der erfahrungsorientierten zur gemäßigt konstruktivistischen Musikdidaktik (Szenische Interpretation)

Erfahrungsorientierter Musikunterricht (Stroh)

Theoretische Basis die Psychologie musikalischer Tätigkeit. Anlehnung an die Didaktik von Ingo Scheller.

Abzugrenzen von der erfahrungserschließenden Musikerziehung Nykrins, obgleich dieselben Wurzeln bei Hartmut von Hentig.

Szenische Interpretation (Stroh) . Anwendung des szenischen Spiels auf Interpretation und Hermeneutik.

Gegenkonzepte: Ehrenforths Hermeneutik und Richters didaktische Interpretation. Erfahrungsbegriff bei Richter und Kaiser.

Szenisches Spiel (Stroh). Übertragung der Methoden Ingo Schellers auf Musikunterricht.

Gegenkonzepte: "Musik und Bewegung", "Musik und Tanz", Rhythmik u.a.

- Stroh, Wolfgang Martin : "Ich verstehe das, was ich will" - Handlungstheorien angesichts des musikpädagogischen Paradigmenwechsels. In: Musik und Bildung 3/1999. Seite 8-15.

- Stroh, Wolfgang Martin : Leben Ja. Zur Psychologie musikalischer Tätigkeit. Musik in Kellern, auf Plätzen und vor Natodraht. 271 Seiten. Verlag: Marohl-Verlag, Stuttgart 1984. 1980.

- Richter, Christoph: Hermeneutische Grundlagen der didaktischen Interpretation von Musik, dargestellt am Tristan-Vorspiel. In: Musik und Bildung 11/1983, Seite 22-26, und 12/1983, Seite20-27. - Stroh, Wolfgang Martin: Der Tantris mit sorgender List sich nannte - hermeneutische Interpretation und Schülererfahrungen. In: Musik und Bildung 6/1984, Seite 440-444. (Auseinandersetzung mit Richter.) - Richter, Christoph: Schülerorientierung ohne didaktische Interpretation? In: Musik und Bildung 6/1984, Seite 444-446 und 455-457. (Erwiderung auf Stroh im selben Heft.)

- Stroh, Wolfgang Martin: Umgang mit Musik im erfahrungsbezogenen Unterricht. In: Musikpädagogische Forschung Band 6: Umgang mit Musik, hg. von Hans G. Bastian. Laaber Verlag, Laaber 1985, Seite 145-160.

- Ritzel, Fred: "Jugendkonzerte" oder "Konzerte für Gymnasiale Minderheiten"? Oldenburger Jugendliche bestimmen Konzertprogramm des Staatsorchesters. In: Das Orchester 11/1975.

- Ritzel, Fred und Zehelein, Klaus: "Mitarbeit war für mich das Wichtigste" - Über Schwierigkeiten u. Chancen von Oldenburger Konzertversuchen mit Jugendlichen. In: HiFiStereophonie 9/1976, Braun, Karlsruhe 1976.

- Kaiser, Herman J.: Musikalische Erfahrung - Annotate zu einer musikpädagogischen Grundkategorie. In: Aspekte gegenwärtiger Musikpädagogik. Ein Fach im Umbruch, hg. Von Wulf Dieter Lugert und Volker Schütz. Metzler, Stuttgart 1991. Seite 54-77.

- Nykrin, Rudolf: Erfahrungserschließende Musikerziehung. Bosse, Regensburg 1978.

- Schütz, Volker: Umwege zur musikalischen Erfahrung. In: Niermann, Franz (Hrsg.): Erlebnis und Erfahrung im Prozess des Musiklernens. (Fest-)Schrift für Christoph Richter. Wißner, Augsburg 1999. Seite22 - 40

- Brinkmann, Rainer O. und Kosuch, Markus und Stroh, Wolfgang Martin: Methodenkatalog der Szenischen Interpretation von Musiktheater. Lugert-Verlag, Oldershausen 2001.

- Ott, Thomas und Jank, Birgit: Erfahrungen mit Figaro. Ein Oldenburger Hochschul- und Schulprojekt. In: Musik und Bildung 5/1994.

- Richter, Christoph: Theorie und Praxis der didaktischen Interpretation von Musik. Diesterweg, Frankfurt/Main 1976.

- Stroh, Wolfgang Martin: Mädchen und szenische Interpretation. In: Frauen- und Männerbilder in der Musik, hg. von Jane Bowers, Freia Hoffmann und Ruth Heckmann. BIS-Verlag, Oldenburg 2000. [=Festschrift für Eva Rieger], S. 233-246. (Text gibt es zum pdf-Download über das BIS.)

- Lozano, Maria Pilar und Stroh, Wolfgang Martin: "Es regnet überall anders" - Szenische Interpretation von Liedern im interkulturellen Musikunterricht. In: Grundschule Musik 1/2001, S.22-30.

- Stroh, Wolfgang Martin "Wunderlicher Alter, soll ich mit Dir geh'n?" Phantasierte Geschichten und musikalisches Verstehen. In: Musik in der Schule 1/2001.

- Stroh, Wolfgang Martin: Szenisches Spiel im Musikunterricht. In: Musik und Bildung 6/1982, S. 403-407.

- Stroh, Wolfgang Martin: Innovation durch Irritation oder Was hat "Guantanamera" mit Taliban und El Kaida zu tun? In: Musik in der Schule 2/2002, S. 11-18.

- Schütz, Volker: "Das Glück ist körperlich." Überlegungen zur Genese, Form und Funktion von Rocktanz. In: Rösing, Helmut (Hrsg.): Spektakel / Happening / Performance. Rockmusik als "Gesamtkunstwerk". (= Parlando 3. Schriften aus der Villa Musica, Auf der Bastei 3, Mainz) 1993; S. 41 - 51.

- Müller, Renate: Aufsätze zum Rocktanz inclusive Begründungen.

- Ohligschläger, Bettina: Aufsätze zu allen nur denkbaren Arten von Tanz (Publikationen im Lugert-Verlag).

Geschlechtsspezifisch-emanzipatorische Musikdidaktik

Geschlechtsspezifische Musikpädagogik (Hoffmann)

Erster Schritt: Kritik und Analyse. Zweiter Schritt: Maßnahmen (?).

Jede Musikpädagogik, die den Aspekt der Geschlechtsspezifik des Musiklernens nicht kennt.

- Hoffmann, Freia und Rieger, Eva: Mädchen, die pfeifen... Über die Benachteiligung von Schülerinnen im Musikunterricht. In: Musik und Bildung 5/1983. Seite 29-32 und 41-42. (Vortrag auf der Bundesschulmusikwoche.) - Hoffmann, Freia: Musiklernen männlich - weiblich. Fünf Thesen, in: Üben und Musizieren 5/2002.

- Hoffmann, Freia: Zwanzig Jahre universitäre Musiklehrerausbildung. Versuch einer kritischen Bilanz. In: Revision der Lehrerbildung. Neue Überlegungen anlässlich des Kongresses zu 200 Jahren Lehrerbildung in Oldenburg [1993], hg. von Hilde Günther-Arndt und Hans-Dietrich Raapke, Oldenburg 1995.

- Hoffmann, Freia: Artikel "Geschlechtsspezifische Musikpädagogik". In: Neues Lexikon der Musikpädagogik. Sachteil, hg. von Siegmund Helms, Reinhard Schneider, Rudolf Weber. Bosse, Kassel 1994.

- Knolle, Niels: "Weil ich ein Mädchen bin ..." - Symbolverständnis, Gebrauch und Funktionalisierung von Rockmusikinstrumenten im Kontext der Darstellung von Musikerinnen und Musikern in aktuellen Videoclips. In: Hermann J. Kaiser (Hrsg.): Geschlechtsspezifische Aspekte des Musiklernens. Blaue Eule, Essen 1996. Seite 45 - 72.

- Knolle, Niels: Frauen, Neue Technologien und Musikausbildung. In: Musik und Bildung 1/1996. Seite 41 - 45. Zu Hoffmann dazu:

- Herwig, Katharina: Die Frau am Klavier. Untersuchungen zum Weiterwirken eines bürgerlichen Ideals. In: Musikpädagogische Forschung, Band 17: Geschlechtsspezifische Aspekte des Musiklernens. Die Blaue Eule, Essen 1996. Seite 145-169.

Musikdidaktik der politischen Bildung

Politische Bildung im Musikunterricht (Stroh)

Ein in der Psychologie musikalischer Tätigkeit fundiertes Leitkonzept.

"Musik und Politik" in den Richtlinien reduziert auf Lieddidaktik (Sievritts).

Friedens- und antirassistische Musikerziehung (Stroh)

Grundlagen: (1) interkulturelle Musikerziehung IME, (2) Angstverarbeitung durch Musik, (3) Musik und Gewalt.

Friedenserziehung (Rieger), Musik und Krieg (Geck, Pilnitz u.a.).

Multikulturelle Musikerziehung (Stroh)

IME wird auf die multikulturelle Bundesrepublik bezogen. Methode: Erweiterter Schnittstellenansatz.

Merkt, Böhle: IME als Integrations- und Sozialkompetenzpädagogik. Schütz: IME als generelle Erfahrungserweiterung.

- Stroh, Wolfgang Martin Die kritische ästhetische Erziehung - am Beispiel Musik. In: Kritische Erziehungswissenschaft und Bildungsreform. Programmatik - Brüche - Neuansätze. Band 2: Reformimpulse in pädagogik, Didaktik und Curriculumentwicklung, hg. von Armin Bernhard u.a. Schneider Verlag, Hohengehren 2002. S. 342-358.

- Stroh, Wolfgang Martin: Musikalische Bedürfnisse und politische Handlungen. In: Politische Didaktik. Zs. für Theorie und Praxis des Unterrichts 2/1881, Metzler, Stuttgart. Heft 2: Pop und Rock, S. 24-44.

- Stroh, Wolfgang Martin: Die musikalische Verarbeitung von Vorstellungen vom Bösen. Zentrum für pädagogische Berufspraxis, Oldenburg 1988. Oldenburger VorDrucke 29.

- Geck, Martin u.a.: Krieg und Frieden. Materialien für den Musikunterricht der Sekundarstufen. 50 Seiten + MC. Verlag: Marohl-Verlag, Stuttgart 1984. - - Rieger, Eva: Friedenserziehung im Musikunterricht. Bosse, Regensburg 1987. - Stroh, Wolfgang Martin: Musik und Angst. Begründung eines neuen Ansatzes von Friedenserziehung im Musikunterricht. In: Zeitschrift für Musikpädagogik Heft 43, Januar 1988, S. 26-36.

- Stroh, Wolfgang Martin "Vater komm erzähl vom Krieg!" Entwurf eines Einstiegs in eine Unterrichtseinheit über die Verarbeitung von Kriegsängsten durch Musik. In: Musik und Bildung 11/1989, S. 608-614.

- Stroh, Wolfgang Martin : Die musikalische Verarbeitung von Vorstellungen vom Bösen. (= Oldenburger Vor-Drucke Nr. 29). 16 Seiten. Verlag: ZpB, Oldenburg 1989.

- Stroh, Wolfgang Martin: Friedenserziehung und Musikunterricht. Versuch einer Orientierung. In: Die Grünen Hefte Nr. 30, März 1991, S. 25-31.

- Stroh, Wolfgang Martin : "Musik der einen Welt im Unterricht". In: Handbuch "Musik-Didaktik", hg. von Werner Jank, Cornelsen-Verlag 2004. (Vorabdruck vorhanden.)

- Stroh, Wolfgang Martin Multikulti und die Interkulturelle Musikerziehung. In: AfS-Magazin 13, 6/2002, S. 3-7.

- Schütz, Volker: Interkulturelle Musikerziehung. Vom Umgang mit dem Fremden als Weg zum Eigenen. In: Musik und Bildung 5/1997. Seite 4-8.

- Merkt, Irmgard: Interkulturelle Musikerziehung. In: Musik und Unterricht 22, 9/1993. Seite 4-7.

- Stroh, Wolfgang Martin: Holocaust-pädagogik + Interkulturelle Musikerziehung + Klezmermusik. Oldenburger VorDrucke 474. diz-Verlag Universität Oldenburg, Oldenburg 2003.

Musikdidaktik der Basiserfahrungen als Gegenkonzept zur Grundkompetenz-Orientierung

Musikpädagogik und Musiktherapie (Meyberg, Meyer-Denkmann, Stroh)

Trommeln pädagogisch-therapeutisch (Meyberg), New Age-Erfahrungen für den Musikunterricht (Stroh)

Probst: pädagogische Musiktherapie; Konzepte von Pütz u.a.

Basiserfahrungen und "eine welt musik lehre"

"Schütz goes Africa", Pjotr Steinhagen, Basiserfahrungen in der IME

Grundkompetenzen-Diskussion nach PISA

- Stroh, Wolfgang Martin Musikpädagogische Anregungen aus der "workshop-Szene"?. In: Musikpädagogische Forschung Band 8: Außerschulische Musikerziehung, S. 147-162. Verlag: Laaber, Laaber

- Stroh, Wolfgang Martin: Auf der Suche nach neuen musikalischen Erfahrungen. New Age im Musikunterricht. In: Musik und Bildung 2/1996, S. 16-23.

- Meyer-Denkmann, Gertrud: Musiktherapie oder Musikpädagogik in Sonderschulen. Zur Diskussion Therapie und/oder pädagogik - Musiktherapie und/oder Musikpädagogik. Musiktherapeutische Umschau 3/1981, und 4/1981.

- Meyberg, Wolfgang: Mbira - Die Entdeckung der leisen Töne. In: Musik & Bildung 29, 30-33, 1997.- Meyberg, Wolfgang: Lärm und Stille. Über die Einbeziehung von Trommeln, Bewegung und Stöcken in die therapeutische Arbeit. In: Musiktherapeutische Umschau 5, 255-270, 1984. - Meyberg, Wolfgang: Conga-Controversen. Kommunikationsfürderung durch Trommeln und Bewegung. In: Musiktherapeutische Umschau 8, 133-141, 1987. - Wiedemann, Herbert: Meditatives Klavierspiel : Horchen, Spielen, Improvisieren. Musikedition Nepomuk, Aarau 1991.

- Mahns, Wolfgang: Sonderpädagogik. In: Lexikon Musiktherapie, hg. Von Hans-Helmut Decker-Voigt u.a. Hogrefe, Göttingen 1998. Seite 342-247. (Dort weiterführende Literatur.)

Allgemeiner Hintergrund zu Oldenburg

- Fachschaft Musik und Stroh, Wolfgang Martin (Hg.): Wir machen Musik ... als Lehrer für die neunziger Jahre. Eigenverlag und Fachschaft Musik, Oldenburg 1984.

- Günther, Ulrich (1971): Anmerkungen zur künftigen Musiklehrer-Ausbildung. In: Musik und Bildung 9/1971.

- Günther, Ulrich (1972): Musik in der Lehrerausbildung. In: Musik in Schule und Gesellschaft, hg. von Egon Kraus. Schott, Mainz 1972 (Bundesschulmusikwoche 1971).

- Günther, Ulrich (1974): Zum Projektstudium in der Musiklehrerausbildung. In: Musik und Individuum. Musikpädagogische Theorie und Unterrichtspraxis, hg. von Egon Kraus. Schott, Mainz 1974 (Bundesschulmusikwoche 1973).

- Günther, Ulrich und Richard Jakoby (1973): Musik in der Lehrerausbildung. In: Musik und Bildung 6/1973.

- Jank, Werner und Meyer, Hilbert: Didaktische Modelle. 5. Auflage. Cornelsen-Scriptor, Berlin 2002.

- Jank, Werner und Jung, Hermann (Hg.): Musik und Kunst. Erfahrung - Deutung - Darstellung. Ein Gespräch zwischen den Wissenschaften. Palatium, Mannheim 2000.

- Knolle, Niels: Der Studiengang 'Musik / Auditive Kommunikation' an der Universität Oldenburg. Rahmen, Planung, Erfahrungen. In: Günther Noll (Hg.): Musikpädagogik in der Studienreform. Forschung in der Musikerziehung. Schott, Mainz 1976. Seite 189 - 207.

- Ott, Thomas: Zur Begründung der Ziele des Musikunterrichts. Dissertation Oldenburg 1979.

- Rolle, Christian: Musikalisch-ästhetische Bildung. Bosse, Kassel 1999.

- Schleuning, Peter (Hg.): Kinderlieder selber machen. Rowohlt, Reinbek 1978.

Link-Hinweis: das didaktische Konzept von Wolfgang Martin Stroh

Stichworte: "Repetitorium für Prüfungswissen"

- Allgemeiner Hintergrund zum Einlesen:

Wilfried Gruhn: Geschichte der Musikerziehung. Kapitel 13.

oder

Thomas Ott: Zur Situation des Musikunterrichts in der Musikdidaktik, = 1. Abschnitt des Buches: „Musikunterricht 5-11", hg. von Günther/Ott/Ritzel. Beltz, Weinheim 1983. S. 11-28.

und

Blatt 1 aus dem Kurs: der allgemeine politökonomische Hintergrund.

- Bezugspunkte:

Adornos Kritik des Musikanten (nur die Grundidee).

Segler/Abrahams Kritik am Volkslieder-Singen.

Alt’s Orientierung um Kunstwerk.

- Kenntnis der Grundidee (ein Merksatz!):

Meyer-Denkmanns „Klangexperimente"

Günther/Frisius’ „Auditive Wahrnehmungserziehung"

Ehrenforth-Richters „didaktische Interpretation"

Scheller-Strohs „erfahrungsorientierter (Musik-)Unterricht"

Hoffmanns Konsequenzen aus der Beobachtung „geschlechtsspezifischen Musiklernens"

Merkt→Schütz→Stroh: von der interkulturellen zur multikulturellen Musikerziehung

Strohs Basiserfahrungen und „eine welt musik lehre"

- Kategorien (Definition oder Wesensmerkmal):

Schülerorientierung: allgemein

Schülerorientierung: 3 Lösungswege

Handlungsorientierung

Lebensweltbezug

Defizitmodell („aktiv, bewusst, selbstbestimmt und sozial verträglich mit Musik umgehen")

Soundscape und Akustikökologie

Medienkompetenz durch apparative Musikpraxis?

Ansätze von Rockmusikdidaktik

Rolle der Lehrerpersönlichkeit (in der Schülerorientierung)

Möglichkeiten von „Musik verstehen"